|

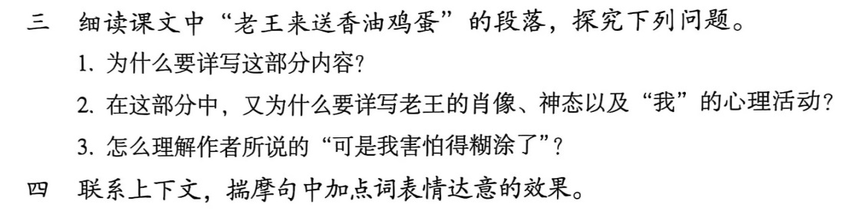

核心素养视角下课后习题的运用策略时间:2025-02-18 在核心素养视域下,课后习题是教师备课的重要参考,也是学生自主学习的有效指引,更是落实核心素养的关键抓手。科学运用课后习题,能够优化语文教学,为教师教学与学生学习赋能,提升教学质量。本文聚焦义务教育阶段语文课后习题,深入剖析其设计意图,从培养良好学习习惯、积累丰富语言经验、强化思维训练、提升综合学习能力以及创新“1+X”习题运用模式等五个维度,详细阐述课后习题的价值、作用及教学应用方法,助力语文要素扎实落地,切实提升学生的语文核心素养 。 一、驱动——培养学习习惯 (一)预知任务,助力预习 课前预习是科学的学习方法与良好习惯,既能提升学生自学能力,又有助于提高课堂学习效率,深入掌握知识。统编版教科书的课后习题点明了每篇课文的学习要点,尤其在朗读方面要求明确。学生可依据课后习题了解学习目标,自主预习课文,如《春》的课后习题四:朗读下列语句,注意重音和停连,并想象各句描绘的情景,说说加点词的表达效果。 (二)把握问题,启发思考 部编教材课后围绕课文核心观点与中心思想设置了适量有效问题,能引导学生深入研读,思索文章寓意,助力培养其勤于思考、钻研的习惯。 如《老王》这一课课后习题三:

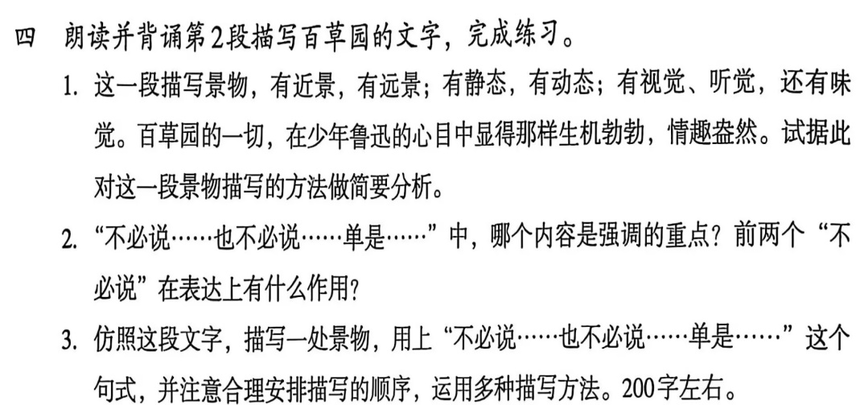

这三个问题是引导学生细读文本,注重从对人物的外部描写中,揣摩人物的心理活动,进而体会作者的写作意图。 这样的课后习题有助于学生形成问题意识,边读边思考,形成发散性思维,养成读书思考的好习惯,落实语文要素。 二、蕴蓄——积累语言经验 “语文教学一直强调语言材料的积累。语言材料主要指的是词语、句子、语段,这些是语言经验构成的物质基础。词语、句子积累越多,语言经验越丰富,语言水平就会越高。语言经验包括语言运用的经验,比如词语怎样运用,词和词怎么搭配,词和句怎么组合,句和句怎么构建等等。”语言的学习与运用首先靠的是积累,有足够的积累才能有效地运用与表达,而听说读写均是语文经验的积累。 语文教科书课文后均编排识字表,精读课文除识字表外还有写字表,这两个表的存在就是引导学生识记生字词,主动积累字词,丰富语言经验。 语文重视积累语言经验,课后习题凸显出该语文要素,并以练习的形式落实。通过朗读、分角色读、背诵等多种诵读方式以及抄写课文词句,引导学生积累课文语句,规范学生的语言。因而读背的要求贯穿义务教育阶段,教学始终强调多读多背。此外,语文课后习题还通过练说课文句式、词语造句、字词填空以及小练笔等方式积累并运用语言。如《从百草园到三味书屋》一课课后习题四:

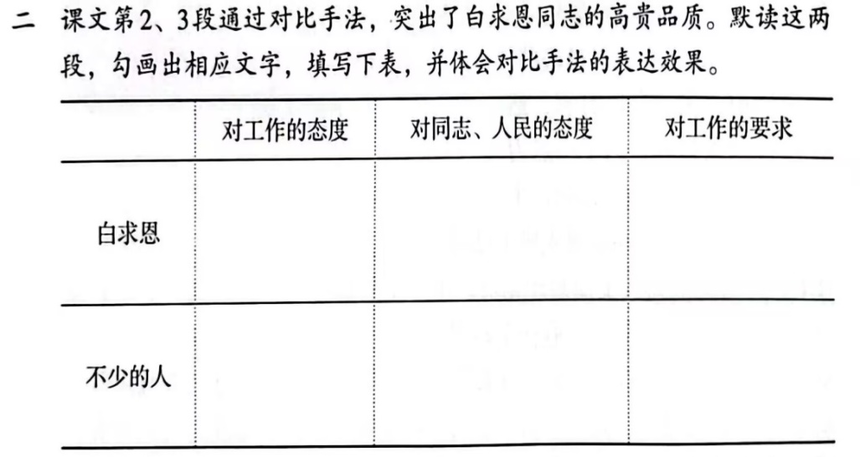

这三道课后习题是训练学生的精读能力,引导学生读出文章的精妙之处,说出精妙所在,并模仿学习描写景物,引导学生落实语文要素,在潜移默化中积累语言经验。 三、联结——整合思维训练 (一)建立联结,整合单元训练 统编版课后习题虽存在于一篇篇独立的课文后面,但每篇课文因单元语文要素而紧密联系,每课要素的学习服务于本单元的语文要素。每个单元内部有机联系,其语文要素的训练也有机统一在一个单元内。 如四年级上册第六单元的批注学习: 该单元围绕“用批注的方法进行阅读”这一语文要素,从认识批注,思考做批注的角度到在不理解的地方作批注,而后在体会比较深的地方作批注,最后总结批注的方法,每课的要素是对单元要素的分解细化。三篇课文语文要素逐次推进,彼此呼应,紧密联系,如果做到每课教学时将这一课的语文要素落到实处,那么有效落实单元语文要素也就“水到渠成”了。 (二)循序渐进,遵循年级特征 每个学段都有其特殊性和阶段性,不同的学情决定了每个阶段不同的学习内容及学习方法,因而语文要素的学习需循序渐进,遵循年级特征。 如语文要素阅读能力的培养,不同年级段所使用的策略并不相同。以上册教材为例,三年级使用的是预测策略,要求一边读一边预测,顺着故事情节去猜想,学会预测的一些方法;四年级使用的是提问策略,要求阅读时尝试从不同角度去思考,提出自己的问题;五年级学习提高阅读速度的方法;六年级学习根据不同的阅读目的,选用恰当的阅读方法。7—9年级学业质量标准要求学生熟练掌握精读、略读、浏览等阅读方法。在阅读文学作品时,能准确把握作品的主题、情感基调,分析人物形象和艺术特色。对于古诗词,学生要能理解诗词的意境,体会诗人的情感表达,并能从修辞手法、表现手法等方面进行赏析。在阅读非文学作品时,如说明文、议论文,能提取关键信息,分析文本结构和论证思路。对阅读能力这一素养的提升是次第展开,在教学中不可陵节而施。 因而,课后习题的编排也是逐层推进的,遵循年级特征,落实语文要素。在习题练习中,教师应该胸怀全局,有“语文要素”的层级渗透意识。依据课后习题确立教学目标时,既要做到“瞻前”,即关于这一要素上一学段、上一单元已达到的水平,还要“顾后”,即这一要素在本学段、下一学段还要在哪些方面实现新的递进式提升。遵循年级特征,具有小学大局观,逐层递进,语文要素的学习才能落实到位。 四、发展——提升学习能力 (一)还学于生,在实践中提升能力 传统语文教学多为讲授型,课堂以学生 “倾听”、老师 “讲解” 为主,单向传递知识。当下,这种模式弊端渐显,学生被动学习,自我发展受限,难养独立个性,不符新时代人才要求。 要落实语文要素,需把学习时间还给学生,给予学习自由,让其在探索实践中成长、探究,教师转变为适时引导、点拨。 以《传统节日》课后习题 “按照时间顺序排列下面的节日,再选一两个说说你是怎样过节的” 为例,教学时,教师先让学生自主搜集节日资料,调动主观能动性;再组织课堂 “摆一摆” 展示排序,具象化知识、激发热情;最后引导结合生活交流过节情况,促使知识与生活融合。如此,教学成学生实践活动,使其自主学习、提升能力,推动语文素养发展。 (二)让学于思,在反思中获得素养 在教学中,充分发挥学生的自主学习、探究交流能力后,应及时引导学生进行学习反思,通过提问回顾此次自己是如何学习的,和其他人相比是否还有不足有待改进,今后需如何学习才能提升效率等等。反思是有益的思维活动,学生一方面可以及时肯定自己的有效行为,不断积累经验,另一方面又是自己与自己的对话,找出自己的错漏,自我批评并予以改正,不断完善自己的学习行为。 通过反思环节,学生增强自我提升的意识,获得自我成长的内驱力,端正自己的学习态度,提升语文素养。 五、创新——习题“1+X”运用 教材课后习题针对本学段学生进行制定,具有普适性,但学生是具有独立个性的有意识的人,每班的学生都有其自身的特点,因而在运用课后习题时,教师可适当融合、创编,形成具有班级特色的习题“1+X”教学实践运用。 (一)改编习题,优化教学路径 语用实践是语文课堂教学的路径,有利于学生在具体的语境中提高语言表达能力,提升语文素养。教学中的语用实践经常会结合课后题进行练说表达,比如《影子》一课中课后题是“你的前后左右都是谁?”。如果使用这个问题请学生进行练说,大多学生会回答“我的前面是某某”,这样的句式练习虽是锻炼了学生的方位词运用,但形式单调缺乏语言趣味性,此时练说的句式可进行更有趣的改编,优化教学路径,如可改成: ( )在前, ( )在左, ( )在后, ( )在右, ( )常常陪着我,我们一起手拉手, 成为我的好朋友。永远都是好朋友! 通过这样诗歌填空的形式,让学生完成填空后读一读,不仅训练了方位词,还能感受到诗歌的韵律感,同时也能引导学生将文本语言运用至生活中,从课内走向课外。 (二)整合资源,妙用课堂作业本 部编教材配套的作业本常作为课堂辅助材料进行练习,其与课后习题均紧扣语文要素,两者相得益彰,可搭配使用,有助于读写教学的开展。如三年级下册《陶罐与铁罐》一文课后第一题“默读课文,说说陶罐和铁罐之间发生了什么事”,意在训练学生梳理文本,此时可与作业本第四题进行整合。 通过作业本中思维导图这一媒介,帮助学生理清文章脉络,并根据导图说说课文内容,更易落实教学。 (三)依托图表,建构逻辑支架 在语文学习中,语用表达离不开逻辑思维支撑。部编教材课后习题创新融入图表设计,将感性语言素材理性呈现,培养学生逻辑思维。 如《纪念白求恩》课后习题二:

本题的设计旨在引导学生梳理课文内容,在对比中把握白求恩的高贵品质,并体会对比的表达效果,促使学生聚焦文本、归纳分类信息,锻炼归纳整合能力。 教学实践里,习题 “1 + X” 模式成效显著。它通过改编习题适配学情、整合资源拓宽视野、依托图表具象知识等策略,优化教学路径,助力语文要素落地,提升教学质量与学生素养。 课后习题是教材的重要组成部分。在以往的教学中,因旧版人教教材的编写特点,大多数教师会从“单元导引”入手分析学习内容,根据自身的解读确定每课的学习目标和学习方法。出于思维惯性,有些教师在面对新教材教学时仍有出现只关注单元导引,对课后习题不重视的现象,部编教材课后习题与语文要素的落实还需更多人的深入研究。 作为义务教育阶段的语文教师,只有真正把握教材编写的含义,利用好课后习题,引导学生实现由浅至深、循序渐进的学习,才能减轻学生作业负担,提高课堂教学效率,培养学生的核心素养。 |