|

好语言的三重标准:准确、生动、美感时间:2025-03-24 和语文相关的所有探讨,都应该由语言开始,这是不争的事实。在语文新课标中,这种认识被作为纲领性的论述被提出来。 而哲学家维特根斯坦的那句名言“语言的边界,就是世界的边界”更有力地说明了语言的价值。

一、好语言=准确、生动、美感 学习语言,肯定要学习优质、典范、有价值的语言,简而言之就是好的语言,否则便属于空耗我们有限的时光。 那什么样的语言算得上是好语言呢?千人千面,各有论述。 著名语言学家王力有一个观点很有意思,他认为不只哲学范畴有“真、善、美”,语言也有“真善美”,即: 语言的真——语言的真实性;语言的善——语言的准确性;语言的美——语言的形式美。 语言真实性是语言问题,语言准确性是逻辑问题,语言形式美是美学问题。 文章有三性:正确性、鲜明性、生动性。正确性和鲜明性是语言逻辑问题,生动性是文学问题。 严复说翻译要求信、达、雅。 信,就是语言的真实性,不要把外语翻错了;达,就是语言的正确性,不要翻出来不像汉语;雅,就是语言的形式美,翻出来的文章要优雅、生动、漂亮。 对于语言,以上几位表述各有不同,所谈及的对象范围也有差异。但我们不难总结出,好的语言,它的评价标准应该是有层级的。 这些认识对我的教学产生了根本性的影响。 因为上语文课要一直带着学生鉴赏语言,教师首先自己对语言优劣的标准,要有比较清晰、准确的认识。 经过一些阅读、思考、教学实践,我总结出了好语言的三重标准,即:准确、生动、美感。 1.准确的语言才是有价值的语言,当然这种语言不全是事实的准确,而属于表情达意的准确。 例如,鲁迅在《从百草园到三味书屋》写到一众儿童读书的场景: 有念“仁远乎哉我欲仁斯仁至矣”的,有念“笑人齿缺曰狗窦大开”的(语出《幼学琼林》),有念“上九潜龙勿用”的(语出《易经》,原为初九潜龙勿用),有念“厥土下上上错厥贡苞茅橘柚”的…… 这段张冠李戴、东拉西扯的语言,若从事实上来讲,当然是不准确的,因为这和原文相差甚远。 但作者在这里很明显不是要准确地写出《易经》等典籍的具体内容,而是想要表现“我们”在读那些艰深晦涩、远超儿童心智的文章时,产生的那种滑稽的状态。这才是儿童真实的状态,从这个意义上说作者是写得非常准确的。 “准确”未必是语言作为交际工具的生命,但一定是其作为文学载体的生命。 2.再说生动,很多学生热衷于将它和“形象”这个词联系起来,但面对各种拗口的解释,并不懂其意。 语言的生动,说白了,目的就是让人喜欢读。为此,作者绞尽脑汁地使用各种手法。 3.提到美感,我认为这是最难理解的,因为它涉及到了“审美”这个极其复杂的范畴。 …… 下面我就以《大自然的语言》这篇科普说明文的一个片段为例加以阐述。

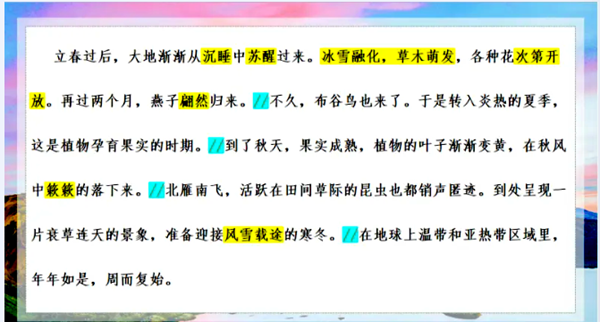

为什么选说明文呢?因为“严谨”“准确”是说明文语言的基本要求,学生已有清晰认识。而散文、小说等文本,单是弄清“准确”也颇费周章。 一篇说明文,若能在“准确”的基础上做到“生动而富有美感”,那可谓是极其难得。 读者们很喜欢开篇的这段话,内容上,有静有动,有声有色。 语言上,四字词语的使用,简洁凝练,典雅有味。关键是四字词语概括力强的特点,在这里派上了大用场。 因为作者要描写的是一年四季,可供选择的对象又纷繁多样,既要有季节代表性,还要符合说明文简洁清楚,便于理解的特点,非四字词语所难达到。 更有意思的是,作者多用紧凑的短句表现春天的生机勃勃,用长句表现宁静沉缓的秋冬。长短句的交替变化所带来的节奏感,也正符合季节“周而复始”的特点。 那这段话如何体现语言的美感的呢?以其中的“次第”为例。 “次第”,本是“一个接一个,依次”之意,用它来形容各种花的开放准确吗?当然,因为各种花不可能同时开放。 既然这里作者用了“依次”之意,为何不用“依次”呢? 乃是“次第”的“第”字常和人连在一起,更容易让人想到各种花儿像人一样,一个接一个地展现美好,这和前面“沉睡”“苏醒”等表述在意脉上也是契合的。 最后,“次第”这个词,是典雅的书面语,过去常出现在典籍诗文之中,人们读到这个词的时候总会因它身上的古意而感受到一种词韵之美。 若再按照这个角度去读“翩然”“风雪载途”“簌簌”等词,我相信大家的感受会更强烈。 为什么气象学家竺可桢和文学家、教育家叶圣陶写《苏州园林》一样,文章极其准确,但又那么富有美感,完全区别于时下说明文的那种呆板乏味呢? 我觉得还在于他们从小打下的旧学基础,这让他们即便不专门从事语言文字工作,写出来的文字依然动人。 二、“变化”才能让好语言成为好文章 曾经有学生在课堂说,“没有变化的文学是死板的文学。” 初听无甚感觉,但越琢磨越觉得大有深意。其实绝不只是文学,在我看来甚至可以扩展到“所有艺术形式”。 光影的变化之于绘画,曲调的变化之于音乐,线条的变化之于建筑,谁不是顶重要呢? 再次回到《大自然的语言》,我们能够清晰地感受到“变化”的魅力。

写四季轮换,可真像“假如安排两座以上的桥梁,那就一座一个样,决不雷同”。(《苏州园林》)。 “立春过后”是节气,“草木萌发”是写植物的自然景象;“再过两个月”是具体时间,“不久”一个概括的过渡,“于是”是承接的连词,“到了”是一个动词,“北雁南飞”又是动物的自然景象,“到处”是空间的概括,“地球上”则又是更广阔空间的描述。 单调的季节变化,在作者笔下绝无雷同,更像是一幅画,充满画意,让人有身临其境之感,而不是像一个投影仪,一页一页地切换每个季节的照片。 若说这种变化是文学的变化,后面还有理性的变化。

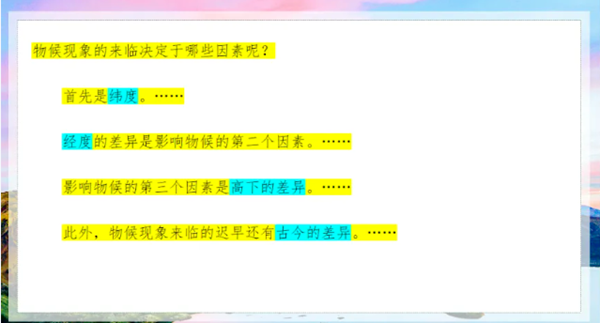

列举影响物候的因素,一般人可能会怎么说?“首先……其次……”,或者“第一……第二……” 再回头看作者的表达,句子有长有短,角度各有不同。这种变化也很好地避免了清晰的条理造成的语言的呆板。 说明文尚且如此,以“表情达意”为主要目的文学作品岂不应该在“变化”上做得更好?(当然,如果两者可以放在一起的话。) 换句话说,从语言、脉络、情感等角度去寻找文章的变化,不也正是一个很好授课内容吗? 综上所述, “准确、生动、美感”是构成好语言的关键,而只有“变化”,才能将这些好语言组织到一起,变成好文章。 否则,缺乏变化的文章只是一堆好句子的堆积,像竹节人一样,毫无生气。 |