|

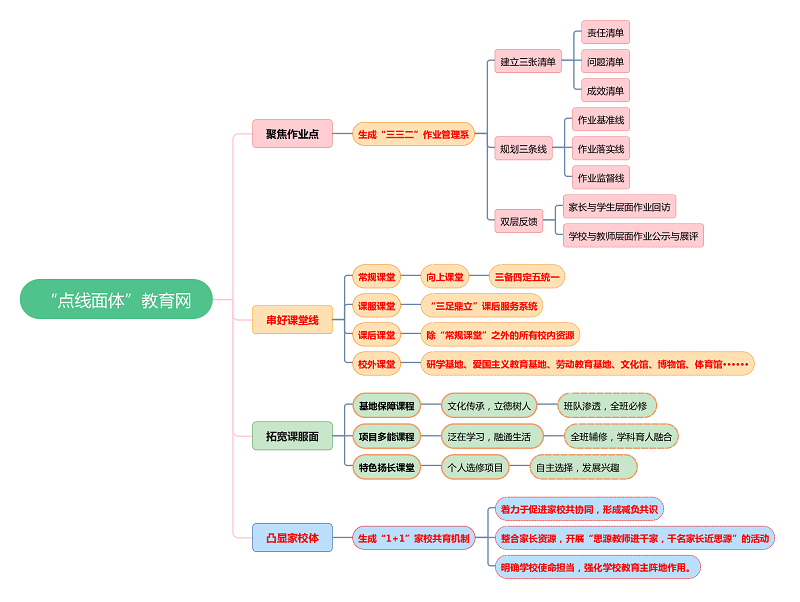

四川广安区思源小学:构建“点-线-面-体”教育网 打造“双减”成长新生态教育文摘周报3月24日四川讯 “双减”工作事关国家教育根本,学校应守住义务教育的主阵地,当好教育改革的主战线,做强全面育人的主力军。四川省广安市广安区思源小学秉承为党育人、为国育才的教育使命,坚守教育初心,以发现教育为内核,以“作业点——课堂线-——课服面——家校体”为关键,抓“点”、穿“线”、带“面”、结“体”,分别从作业管理、课堂改革、课后服务、协同育人四个层面开展探索与创新。扎实构建基于“双减”政策背景下的教育教学网状系统,力争全过程、全方位、全覆盖搭建立体“双减网”,创造性形成具有未来意义的“双减”成长新生态。

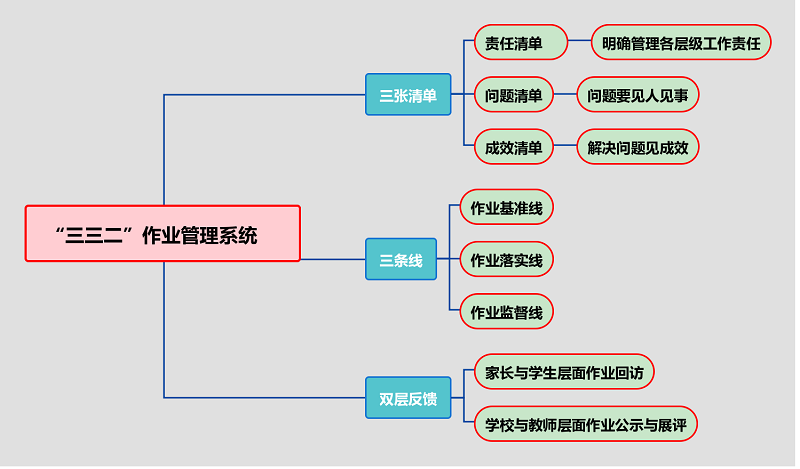

一、聚焦作业点,生成“三三二”作业管理系统 基于“双减”理念,学校在作业革命的层面上,建立三张清单,“责任清单”(明确管理各层级工作责任),“问题清单”(问题要见人见事),“成效清单”(解决问题见成效);规划好三条线,即作业基准线、作业监督线、作业落实线;在作业监督中做好双层反馈(家长与学生层面作业回访、学校与教师层面作业公示与展评),从而把好作业管理量性与质性的双重关口,在年级与学科的纵横交织中实现作业统筹管理,以优质的作业系统保障学生的知识水平与能力的双重提升。

二、串好课堂线,生成“四型课堂”教学系统 “四型课堂”就是“常规课堂”、“课服课堂”、“课后课堂”、“校外课堂”四种形式的课堂。是综合课中课后、校内校外实现协同育人的教育新生态,是对传统意义上课堂概念的深化和变革。将四型课堂串成一条线,协同育人,培养思源向上少年。 1.常规课堂 “常规课堂”是指按照国家课程标准和统编教材,完成规定的学习任务,也就是通常意义上所指在教室的上课或课堂。它严格限制于校内,是以固定教室、专门的体育美术音乐场馆或功能教室为教育教学训练场所,其教育教学方式由学校专职教师主导,有严格的教育教学程式和要求。以严格执行国家课程要求为目标,是有秩序规范化的教育教学,所实施的课程、教材、课时必须按照国家规定执行,根据学生学段、班级设定了相对固定的施教者,体现了国家教育教学活动的目的性、组织性和系统性。 学校提出了“向上课堂”理念。紧抓课堂集体备课的“三备四定五统一”,“三备”是指备课标和教材、备学情和学法、备教学流程;“四定”是指定时间、定地点、定主题、定中心发言人;“五统一”是指统一进度、统一要求、统一内容、统一作业、统一考察。通过“四定”完善“三备”成果的修缮;通过“五统一”执行“三备四定”的成果。通过对“备课、上课、布置和批改作业、课外辅导、组织测试、组织课外活动”各环节的研究,尊重教学规律,克服教学的随意性,不断增强教师的教育教学能力,让课堂更有深度、更有广度、更具内涵。 通过常规向上课堂,不仅让学生学有所获,而且助推教师的发展,引领教师向上、学生向上的育人模式。 2.课服课堂 “课服课堂”是紧抓课后服务时间,在校内实现。基于学校的三足鼎立课后服务系统,结合地域特点、文化积淀,凝练具有自身特色的校园文化、校本课程和教育教学模式。学生可根据自己的兴趣爱好、特长理想和已有的知识经验选择学习内容和方式。 3.课后课堂 “课后课堂”是指校内的学习场所,是指除“常规课堂”之外的所有校内资源,为深化和拓展“常规课堂”的学习内容,通过图书馆、功能室、音乐体育场馆、社团活动场地、文化走廊等场所,让学校的每一间教室、每一处景观,都承载着育人功能,进一步发挥好学校的育人功能和服务功能。 4. 校外课堂 “校外课堂”是指走出校门以外的社会实践学习锻炼场所,主要以研学基地、爱国主义教育基地、劳动教育基地、文化馆、博物馆、体育馆等校外教育服务设施和志愿者服务、社区服务为活动载体的课堂。校外课堂,具有开放性、综合性和实践性,注重整合,学思知行统一。没有教材,只有基地知识元素和文化传承的介绍,使学生在看、学、思和环境情境介入中学习提高,主要通过学生亲手做、亲眼看,体验和实践来完成,增强学生的社会责任感、创新精神和实践能力。 “四型课堂”是课程育人、文化育人、活动育人、实践育人、管理育人、协同育人等有机的融合,能有力推动课程教学改革,实现教学方式的变革,激发学习兴趣,突出学生主体地位,促进思维发展,提高学习能力,实现五育融合发展。

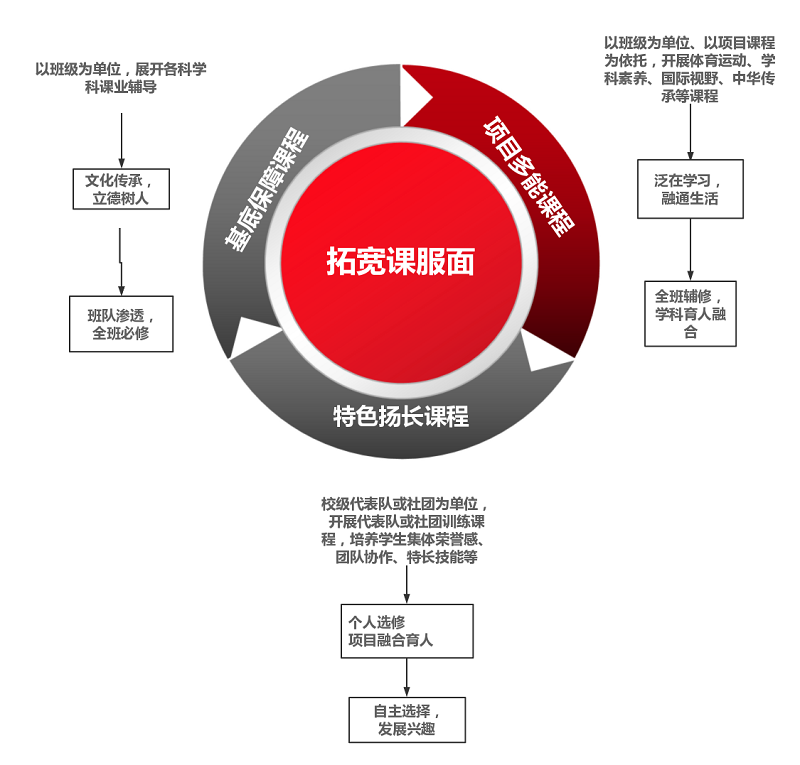

三、拓宽课服面,生成“三足鼎立”课后服务系统 开展课后服务是“双减”政策的重要组成部分。学校以“向上教育”为内核,以“五育”并举为系统,在研究与实践中整合学校优质教育资源,精准落实课后服务坐标点,深度描绘课后服务多元面,创新生成“三足鼎立”课后服务系统。

1.基底保障课程:以班级为单位,展开语、数、英、科等课业辅导,由授课教师进行教学答疑、阅读指导等课堂活动,保障教学质量,减轻课后作业负担。 2.项目多能课程:在基础课程后开展多元式学习,还学生丰富多彩的校园生活。项目多能课程以班级为单位、以项目课程为依托开展体育运动、艺术欣赏、科学素养、国际视野、中华传承等课程,达到班班有特色,课课有风格。让学生锻炼身体、拓展兴趣、发展多元智能,缓解学习心理压力。 3.特色扬长课程:以学校代表队或兴趣社团为基本单位,开展代表队或社团训练课程,如:篮球、足球、气排球、鼓号队、口风琴、花样跳绳、泥塑、编程、机器人等,培养学生集体荣誉感、团队协作、特长技能等。 四、凸显家校体,生成“1+1”家校共育机制 面对“双减”工作的落实细节与学生成长的未来方向,打造家庭与学校协同育人、家庭与学校合作“共同体”,携手同行,形成“1+1”家校共育机制。 “1+1”家校共育机制,把稳三个着力点 着力点一:着力于促进家校共协同,形成减负共识。通过学校公众号、家长会、宣传单、校讯通等多种形式,加强“双减”政策的宣传,引导家长言传身教,树立科学育儿观念,理性确定孩子成长预期,形成减负共识。 着力点二:整合家长资源,开展“思源教师进千家,千名家长近思源”的活动。学校四千多名家长,从事着各行各业。教师通过家访,走进家庭;同时,利用家长的职业优势,走进校园,走进课堂,给孩子们带来耳目一新的知识。 着力点三:明确学校使命担当,强化学校教育主阵地作用。家校协作,家校共育,尽快实现学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担有效减轻。 “双减”大背景下,思源人在作业点上用力,课程线上发力,课服面上凝力,共同体上着力,推进素质教育,促进学生全面发展。扎实构建基于“双减”的教育教学网状系统,力争全过程、全方位、全覆盖搭建立体“双减网”,创造性形成具有未来意义的“双减”成长新生态。(胡丽丽 于国江 贺庆华)

|