序言

教育文摘周报6月24日四川讯 这是一段共和国历史上气壮山河的创业传奇,这是一代航天英雄的丹心写照,这是一曲战天斗地的英雄赞歌,这是一部筚路蓝缕的壮丽史诗!这就是源于上世纪六十年代大三线建设,捍卫国家安全的航天重器研制团队——7306所!为了传承三线文化,弘扬三线精神,大竹二中课题组利用中考小假探访了原扎根大竹的国防军工单位四川航天技术研究院所属的7306所(现为四川航天电子设备研究所)。

缘起与落地

“三线”既是一个地理概念,也是一个国家战略概念。上世纪六十年代,世界格局进入“海权”时代,美苏争霸,“北部湾事件”,“珍宝岛”事件,中苏交恶等国际形势加速威胁着年轻共和国的安全,党中央高屋建瓴,从国家安全出发,以备战为主导,开始了轰轰烈烈波澜壮阔的大三线建设!深挖洞,广积粮,备战备荒为人民!大规模的进行基础设施建设涉及国防,科研,交通,船舶,钢铁等建设,新中国成千上万的英雄儿女再一次抛家舍业,奔赴祖国最需要的地方去,去奋斗,去奉献,献了青春献终身,献了终身献子孙!扎根深山老林,大漠戈壁,很多地方一夜之间建设了一个镇,甚至一座城!著名的钢都攀枝花,重庆816地下核工程,新疆罗布泊的核试验场,火车拉来的城市六盘水,绵阳九院等都是有名的三线地标!随着浩浩荡荡的大三线建设的脚步,7306航天研究所几经辗转从甘肃天水(在地震带上)来到了大巴山腹地——大竹县堡子乡百岛湖畔,这里的地势符合了“靠山,隐蔽,分散”的选址条件,064基地的7306所就此落地生根了,后来与105厂合并成为集研发生产为一体院所合一的7306研究所(邮政代码为201信箱)。

建设与发展

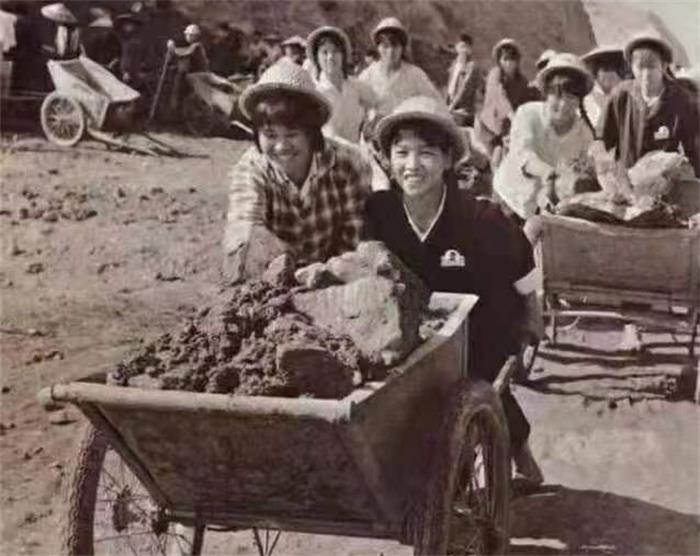

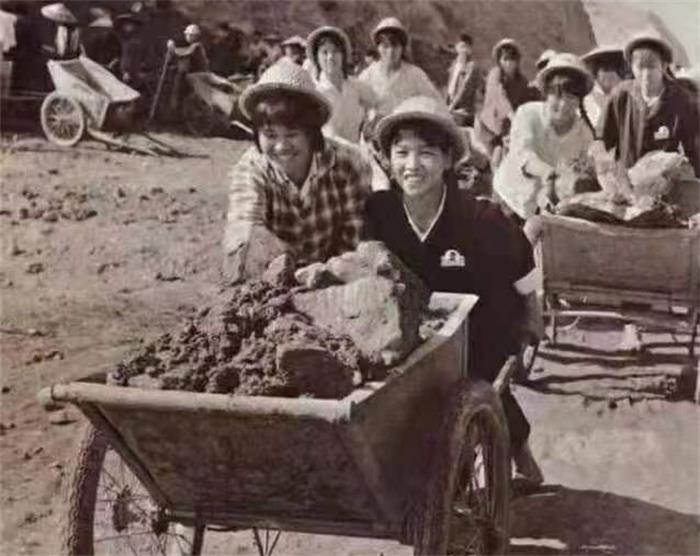

“ 却顾所来径,苍苍横翠微。”峥嵘岁月的一路浩歌已化为历史深处的壮阔风景,在巴山蜀水间高高飘扬的旗帜上铭刻着信念和初心。在那个激情燃烧的火红年代,党中央一声号令,中国东部的亿万政治过硬,有技术专长的时代精英抛家舍业,奔向西部。国家需要,毫无条件地奔赴,这是对忠义和热爱的最高诠释!他们化整为零,成建制搬迁,浩浩荡荡奔赴祖国边疆,东部的热情和西部的宁静热情拥抱,为备战而生的三线人,实现了新中国最大的一次人口迁徙!因为保密需要,他们有一整套神秘的数字编码体系,大量使用数字编号。064基地建设是典型的三线建设模式——边生产、边建设。人们上班时间搞科研和生产,下班时间搞建设。基地绝大部分的设备材料和生活物资就要靠“大解放”卡车从几百、上千公里之外的重庆、西安等地运送。山路不畅,车子进不了基地,只能靠“人拉肩扛”运输货物。几趟下来,人们都累得筋疲力尽。在当时“不论是专家、大学生还是工程兵,下了班,只要楼长召集,便拿着工具去挖基坑、盖厂房、砌围墙。”他们不想爹,不想妈,不出产品不回家! 那段艰苦的烽火岁月流淌着一代航天人的血汗,凝聚着他们的奉献和牺牲!条件极其艰苦,环境极为恶劣:大山深沟,没有公路,没有学校,没有医院,也没有菜市场,也没有合作社……三线人不等不靠,自力更生,肩挑背扛,在这些“鸟不拉屎的地方”建起了工厂楼房,医院学校和市场水厂;业余时间读书文艺打球钓鱼,把物质匮乏的艰难岁月加了蜜糖!“穿心街”就是春熙路,公共澡堂就是人间天堂,节日里礼花绽放就是他们青春的芬芳!那时一栋家属楼里都没有卫生间,只有楼下的公共卫生间,特殊时段总会有很多尴尬事发生……最难的还是忠孝两难,获得国务院特殊津贴的总工程师邹家泉同志,在父亲病危弥留之际,也无法分身侍奉汤药,好不容易请假回到病入膏肓的父亲身边,一封封加急电报不断催归,连夜赶到的接人车辆让他泪别父亲,马不停蹄地回到工作岗位上,几天后父亲去世消息传来,泪如雨下的邹家泉同志朝着老家的方向双膝跪下,重重叩头祭奠父亲……国家利益高于一切,鞠躬尽瘁,殚精竭虑,一生三线人,一世三线情,牺牲奉献就是他们的精神写照!

成就与贡献

献了青春献终身,献了终身献子孙!这是一代代航天人前赴后继接力跑的时代缩影。出于保密和安全的考虑,有关部门在挑选三线建设者时,必须着重德、才两个方面,即政治上可靠和业务上精通,故有“好人好马上三线”的说法,在那时能够参与三线建设是个人甚至一个家族的光荣。三线人的到来,也带动了当地经济社会的发展,促进了地方生活方式的转变,由于他们子弟学校的良好口碑,吸引了附近的农家子弟来厂就读,一批批学生从这里走出去,一批批大中专毕业生进厂反哺,带来了新的人才动力。他们隐蔽在深山荒野中默默奉献,大多数航一代囿于科研生产任务繁重,交际圈窄化,生活环境相对保密封闭,“航二代”“航三代”多为子承父业,婚恋范围也多为航天圈内。7306研究所的研制任务是火箭,弹道导弹和航空雷达。他们最大的傲就是先后成功研制了“80-1”“83-1”“87-1”等优质军工产品,有10多项科技成果获得了国家科技进步奖!

转迁与重生

随着国际环境日趋和缓,发展经济成为第一要务,三线企业也面临重大变革,军工转民用,提质增效,自负盈亏。1986年至1990年的“七五”计划,国家对效益低下的三线企业,国家进行了“关、停、并、转、迁”等政策。按照“该关停的就不要搬迁,能迁并的就不要迁建,能就近搬迁的就不要远距离搬迁,能向中小城市搬迁的就不要向大城市集中”的原则进行调整,三线人经历了改革调整和阵痛突围!上世纪九十年代中期,他们上至领导下到工人都只发180元每月的基本生活费,三线人又一次发扬大无畏奋斗精神,自谋出路,自负盈亏,他们白天跑销路,晚上加班加点改进技术,提高产能,瞄准市场需求,很快就站稳了脚跟,军工产品的过硬品质赢得了市场,他们生产的翻板椅、缝纫机等大受欢迎,订单量不断暴增,他们终于在市场经济的大潮中勇敢屹立!1999年,7306所整体搬迁到成都龙泉驿区,一代代三线航天人开始了新的“铸剑”征程!七院作为中国航天事业的重要组成部分,经历了三线建设、调迁改革、转型发展3个发展阶段,从抢建三线到激情铸剑,从飞向太平洋到冲上九重天,七院人牢记航天报国初心,勇担航天强国使命,艰苦奋斗、开拓创新,在党的领导下取得了举世瞩目的辉煌成就,巩固提升了我国的大国地位,创造了宝贵的精神财富,书写了中国航天发展史上不可或缺的壮美篇章!

大三线建设时期, 航天人满腔热血、矢志报国,披荆斩棘、扎根三线;调迁改革时期,航天人顽强拼搏、砥砺前行,勇立潮头、开拓创新;转型发展时期,航天人主动求变、自主创新,解放思想、大胆实践。七院创造性地提出了“以国为重、铸剑铸魂”的铸剑文化和“永不言弃、永不言苦、永不言败、永创一流”的卫士文化。这种精神品质和政治本色,充分彰显了航天“三大精神”内涵,融入了航天人的血脉,成为生生不息、薪火相传的文化基因,成为支撑航天事业蓬勃发展的精神源泉和强大内生动力。

特别后记

返程路上,汽车飞驰,思绪飞扬,三线人的精神和故事令人心潮澎湃,久久难以平静,回到家,我迅速搜寻网络,找到了纪录片《大三线》,一口气把10集看完 ,热泪飞扬,荡气回肠。一部《大三线》,既是新时代日新月异的颂歌,又是建设者撼天动地的壮歌,也是奉献者魂牵梦萦的恋歌。成昆铁路是三线建设的精神地标,总长度1100公里,海拔跨度高达2000米,桥隧占比40%以上,总耗资33.13亿元,投入40多万铁路建设者,牺牲了1200多名铁道兵,平均每一公里就有一个战士忠魂长眠。一位社会学家评称:成昆铁路和攀钢建设至少影响和改变了西南地区2000万人的命运,使西南荒塞地区整整进步了50年。有诗云:“三大征服史,成昆铁路篇。禁区高海拔,桥隧架云间。峭壁陡山峻,岩溶危石悬。工程艰巨浩,兵将胜欢颜。”到如今,火车奔驰在成昆线上,山风呼啸,空谷回响。那是千千万万的中华儿女用血肉铸成的共和国工业长城,那一代青年脚下有泥、心中有火、眼里有光,热血难凉,他们单纯,他们挚爱,国家这个厚重的字眼早已被他们掂量得清清楚楚明明白白,任何一种世俗的猜测都成了亵渎!这些都应该成为当代青年奋进担当的群体模样!(作者大竹二中高定琼)