|

探潍坊非遗,溯文化根脉时间:2025-07-17 7月10日至11日,烟台理工学院“溯往寻兴”实践队奔赴潍坊中国杨家埠民间艺术大观园,开启了一段非遗探索之旅。两天里,队员们沉浸式探究风筝制作、年画印刷等非遗技艺,在触摸传统中感悟文化传承密码,以青春脚步丈量非遗传承之路。 初进园区,踏入非遗天地 7月10日清晨,实践队抵达潍坊中国杨家埠民间艺术大观园。古建错落间,非遗气息扑面而来。队员们第一时间与园区非遗传承负责人对接,跟随讲解员的脚步,开启这场非遗探索之旅。 迈进非遗技艺展示区,讲解员走到碑文前,给大家讲解了杨家埠散记,“这是一座杨家埠碑文,字字句句都藏着杨家埠人对老手艺的坚守,这座与天津杨柳青、苏州桃花坞并称中国民间年画三大产地的古老村落,以明清古宅错落、青砖灰瓦流淌岁月印记的独特风貌,让这些非遗技艺在笔墨间活了起来。”而陈列的精美风筝、古朴年画,瞬间抓住众人目光,也让大家对后续实践充满期待。

图为讲解员在介绍杨家埠的场景。刘淼淼供图 风筝制作,解码竹骨绢面里的匠心 在风筝制作工坊,队员们开启了一场技艺解码之旅。选竹料时,队员们跟着工匠穿梭竹堆,学习辨别质地坚韧、粗细适配的竹子。而后,刮、烤、晾等竹料处理工序依次展开,看似简单的动作,实则考验耐心与力度。制作骨架环节,工匠演示竹条弯曲、拼接技巧,队员们上手尝试,才发现让竹条精准契合、骨架稳固成型,需要反复调整。 糊绢步骤里,绢布的裁剪、粘贴讲究颇多,稍有不慎便会影响风筝平整度。绘画师傅握着画笔,在绢布上小心翼翼勾勒荷花图案,从色彩搭配到线条走势,不断琢磨。“绘画阶段,传统吉祥纹样绘制更是难点。”绘画师傅说。当一只只风筝雏形渐显,大家深刻体会到,这小小风筝背后,是代代相传的匠心,每道工序都承载着非遗传承的温度。

图为师傅在对风筝面料进行图案创作的场景。费越供图 年画印刷,触摸油墨纸香中的传承 走进年画印刷车间,墨香萦绕。古老木刻版摆在案头,图案历经岁月依旧生动。队员们走进印刷车间内部,深入了解年画印刷的整个过程。从木板雕刻,到给木版均匀上墨,再到年画印刷师傅覆盖宣纸、用耙子轻擦,每个环节都充满挑战。在年画印刷师傅用特制颜料扫过版面时,讲解员说:“有的墨量把控不当,印出的年画图案深浅斑驳;有的套印时没对齐,图案出现错位。”

图为讲解员介绍木版年画印刷的场景。王恩超供图 队员们看着师傅们印制出的门神、花鸟等年画鲜活呈现在眼前,真切触摸到历史文化的厚重。一张年画,从刻版到印刷,凝聚着数百年传承的技艺,让大家明白,非遗传承就是在这样的坚守中延续。 研讨交流,共寻非遗新活力 实践期间,实践队与大观园非遗传承群体开展交流研讨。传承人们分享非遗传承故事,也坦言“当下年轻人关注少、学艺者稀缺”。这只融合新闻学、网络与新媒体学科的实践队在了解情况后,结合所见所学,提出利用短视频推广技艺、设计非遗文创产品等想法,“我们这些大学生,应当接过传承的接力棒,为非遗的守护与焕新贡献青春力量。”刘同学表示。从校园宣传到社会传播,从技艺传承到创新转化,交流中碰撞出传承新火花,为非遗融入现代生活探索路径。 返程之路,携非遗热忱再出发

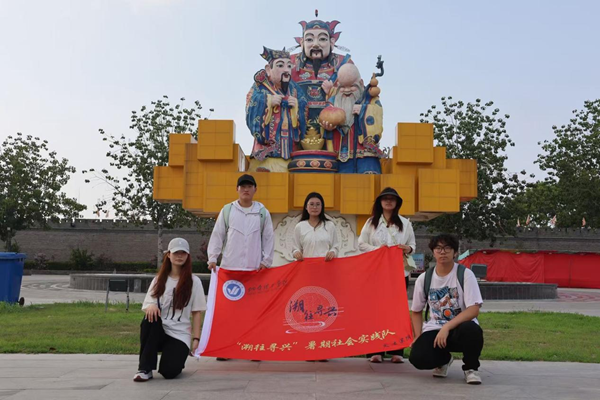

图为实践队员们在潍坊中国杨家埠民间艺术大观园的合影。刘培禄供图 7月11日,实践队结束行程返程。此次潍坊之行,烟台理工学院青年学子们深入非遗技艺肌理,感受传承不易,也明晰青春责任。未来,“溯往寻兴”实践队将以校园为起点,用宣传推广、创意实践等方式,讲好非遗故事,让古老非遗在新时代绽放光彩,让青春力量成为非遗传承的新引擎。 编辑|刘美静 通讯员|魏心悦 刘淼淼 |