|

《蚕韵匠心:从养蚕到织梦》烟台开发区八中跨学科养蚕成果展时间:2025-05-22 一、活动目标:跨学科素养的生动实践 1.探秘生命科学:通过饲养家蚕,说出节肢动物的结构特征,家蚕完全变态发育的生命周期与适应性特征,深化生物学生命观念;通过比较家蚕和野蚕成虫的区别,深化生物进化适应观的形成。 2.劳动创造价值:动手制作养蚕装置、加工蚕丝产品,培养劳动技能与工匠精神。 3.对话千年历史:从上古时期黄帝之妻嫘祖“教民养蚕”,到烟台作为海上丝绸之路重要节点的辉煌历史,感悟蚕桑文明承载的中华民族数千年的智慧与匠心。 4.语文寄情生命:通过撰写养蚕日记和蚕的主题作文,培养细致观察、生动描写的语文表达能力,深入感悟生命成长的奇妙历程,体会父母养育子女的无私奉献精神。 5.问题解决达人:在饲养中发现问题(如温度调控、病害防治),学会调研、实验与协作解决问题,提高实践探究能力与解决实际问题的能力。 6.美育浸润心灵:用蚕、蚕丝、蚕茧、蚕沙等材料创作文创作品,激发审美力与创造力。

二、活动作品展:指尖上的蚕桑美学 1.【蚕丝团扇·清风徐来】 -简介:学生抽取蚕丝,手工缠绕于竹制扇骨,辅以各色饰品点缀。轻摇间,仿佛听见千年丝路的驼铃声。 -学科融合:劳动工艺(缠丝)+美术设计(构图)+历史溯源(团扇文化)。

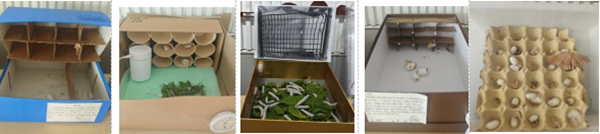

2.【环保蚕居·生命工坊】 -简介:利用废旧纸盒、纱网、塑料瓶等材料,设计分区式养蚕装置,结合家蚕生长需求(食桑、蜕皮、结茧),增添温湿度计,打造低成本、高实用性的观察工坊,让生命教育触手可及。 -学科融合:生物学实践(观察蚕的发育过程)+劳动教育(利用快递盒、塑料瓶等废弃物改造装置)+美术设计(在纸盒外进行美化设计)

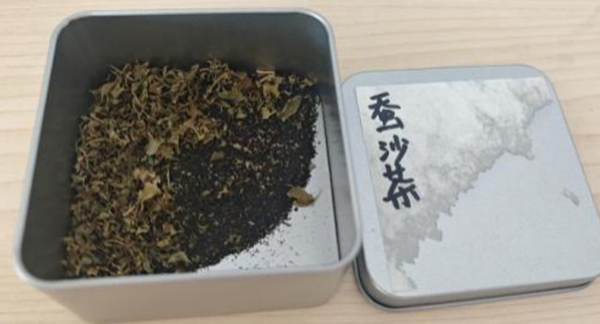

3.【蚕沙茶香·古法新用】 -简介:以家蚕粪便(蚕沙)为原料,经晒干、筛选、炒制等古法工艺,制成天然养生茶饮。茶汤清润微甘,兼具祛湿安神之效,将传统“弃物”化为健康佳品,诠释“化腐朽为神奇”的东方智慧。 -学科融合:中医药文化(蚕沙药用)+劳动技术(烹茶)+文化寓意(致敬古人“取之自然,归于生活”的朴素智慧)

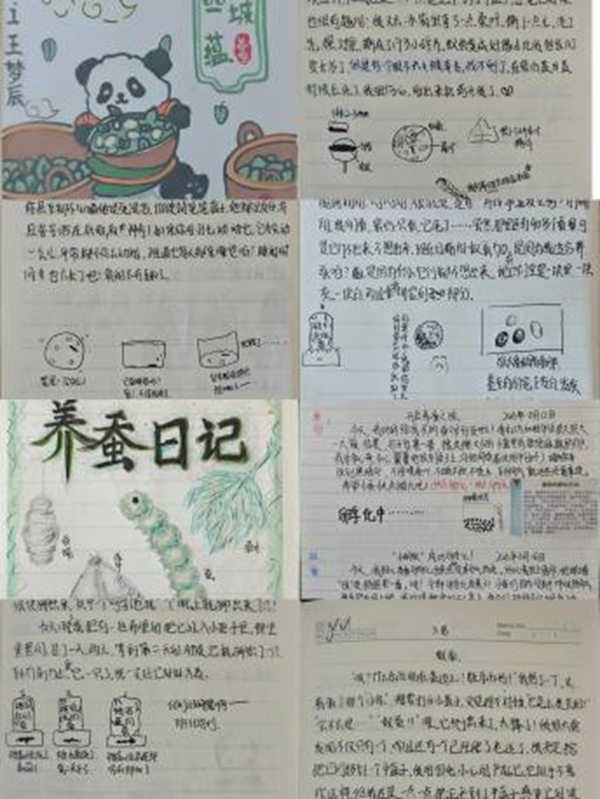

4.【蚕生日记·成长密语】 -简介:以日记形式记录蚕宝宝的生命旅程,一篇一篇“蚕宝手账”——具有创意的封面设计;文字记录蜕皮、食量等细节;利用多种工具测量蚕的体长变化;配以Q版插画,用拟人化语言揭秘蚕生趣事。 -学科融合:生物学观察(生长周期)+美术创作(绘画)+语文写作(叙事表达)。

5.【巧手缫丝·古技今承】 -简介:用纸盒、转轮、木筷、牙签等简易材料自制缫丝机,通过煮茧、索绪、抽丝等步骤,将蚕茧拉成绵长丝线。装置配以制作教程和缫丝机操作流程图解,“蚕丝细如发,匠心韧如钢”,再现古代劳动智慧,体验“一丝一线皆不易”的工匠精神。 -学科融合:生物学探究(理解热水煮茧溶解丝胶的科学原理)+劳动技术(学习传统缫丝工具制作方法,掌握基础机械组装技能)。

6.【滴胶凝时·生命永恒】 -简介:以晶莹剔透的滴胶为“时光琥珀”,滴胶内精准定格蚕卵的气孔排列、幼虫的环节刚毛、蛹尾的棘刺结构,微观细节纤毫毕现,打造可触摸的“生命教科书”。每一粒标本都是一扇穿越时空的窗。凝一滴胶,锁一季生;以科学定格生命密码,以艺术注解万物诗章。 -学科融合:生物学观察(对比不同阶段形态特征,理解完全变态发育的生物学意义)+美术创作(运用UV胶分层塑形技术,模拟蚕体立体质感)

7.【衍纸蚕韵·生命画卷】 -简介:以衍纸艺术呈现家蚕的结构特征,用白色纸条卷曲、折叠出蚕的环节身体,绿色衍纸折就成桑叶背景,蚕宝宝“趴”在叶脉上啃食,生动展现“蚕-桑共生”的科学关系,让微观生物结构跃然纸上。 -学科融合:生物学观察(表现节肢动物特征)+美术创作(运用基础衍纸技法模拟蚕体结构)+劳动教育(从纸条裁剪、卷曲到粘贴,全程手工完成,锻炼耐心与精细动作技能)。

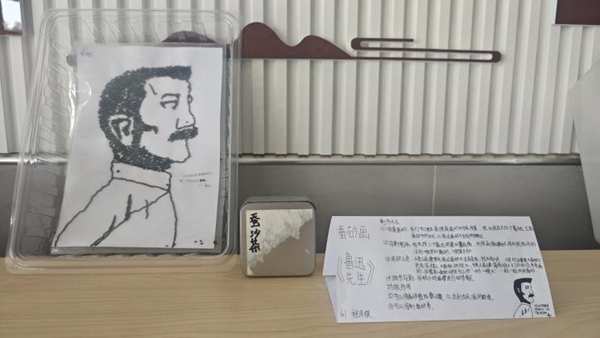

8.【蚕沙绘魂·先生风骨】 -简介:以蚕沙为墨,以匠心为笔,用养蚕副产物蚕沙创作鲁迅肖像画。技法:蚕沙经烘干、筛分后,按颗粒粗细分类,以深浅不一的褐灰色调层层堆叠,表现先生眉宇的坚毅与皱纹的沧桑。 -学科融合:生物学应用(探究蚕沙成分(叶绿素、纤维素)对画作抗氧化、防蛀的天然保护作用)+美术创作(综合颗粒画,利用蚕沙肌理表现,挑战传统绘画媒介)+文学致敬(呼应蚕“吐丝奉献”与鲁迅“为民燃灯”的精神共鸣)

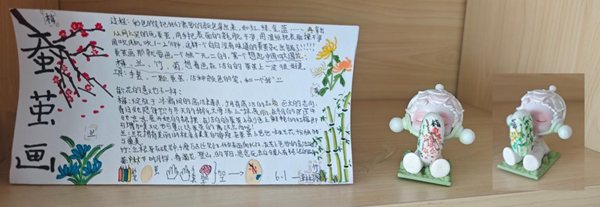

9.【蚕茧绘雅·四君子韵】 -简介:以梅、兰、竹、菊为主题,在蚕茧表面绘制水墨风四君子图,梅傲霜雪、兰吐幽芳、竹显风骨、菊染秋光,方寸蚕茧承载东方美学意境,寓意“君子之风,虽微亦彰”。 -学科融合:美术表现(国画技法与蚕茧弧形曲面结合)+文化寓意(以“四君子”象征品格,传承文人精神)

三、活动心声:成长与感动交织 学生说: “通过这次养蚕活动,我体会到了生命是场奇妙的旅行,有等待、有忙碌、有惊喜、有挑战,每个生命都有自己独特的成长方式。养蚕不仅是一次劳动实践,更是一种积极向上的人生态度。” ——六年级(1)班王同学 “养蚕后才发现,生命长大真的不容易!每天都要准备新鲜桑叶,洗净擦干;蚕宝宝突然不吃不喝,我急得手忙脚乱查资料,追着老师问是不是生病了。妈妈说,我小时候发烧,她也这样整夜守着不敢合眼。现在摸着蚕茧,像摸着一颗温柔的心——原来那些我以为“理所当然”的长大,都是有人悄悄用汗水和时间,一遍遍试错、一遍遍坚持才换来的啊……” ——六年级(2)班闫同学 教师说: “从‘怕虫’到‘护蚕’,从科学探究到责任担当,从“蚕宝宝”到“小家长”,他们读懂了生命密码,也读懂了父母藏在岁月里的无声告白。” ——生物张老师 “养蚕作文里,孩子们用笔尖丈量生命的年轮。那些稚嫩却真挚的文字,让蚕的一生化作诗行。语文不仅是纸上的修辞,更是心底的春风,吹开对生命与亲情的顿悟。” ——语文陈老师 家长说: “孩子回家滔滔不绝讲蚕的知识,还送我一个蚕丝扇,这份‘礼物’太暖心!” ——李女士 “看到孩子们自信讲解丝绸历史,仿佛触摸到了文化的温度。”——王先生

开放日主题:共赏蚕韵之美 时间:5月10日上午9:00-11:30 地点:学校一楼大厅 亮点:学生担任“蚕文化讲解员”,讲解我国养蚕历史和烟台养蚕历史,介绍学生作品。亲手体验蚕丝手工,一起感受蚕丝扇制作的不易。

一粒茧,织就千年文明; 一双手,创造无限可能。 感谢我们相约成果展,见证科学与人文的浪漫相遇! 作者:张璐之 |